提供:アトラエ

提供:アトラエ

パナソニックは2020年10月、インドなど成長市場のソリューションを日本などの成熟市場に持ち込み、イノベーションを創出することを目的にイノベーション推進部門 イノベーション戦略室に「クロスボーダー準備室」を設置した。メンバーは全員兼務で、職種も拠点もバラバラ。それをワンチームにするためにアトラエの「Wevox(ウィボックス)」を導入し、エンゲージメントの可視化と検証でチームの可能性を引き出し、イノベーション創出の組織能力を高めることに挑戦している。ワンチームとしてのパワーを生み出すエンゲージメントの可能性について、同社クロスボーダー準備室の責任者である中村雄志氏と同室メンバーの方々に伺った。

――なぜエンゲージメントに着目しようと考えたのでしょうか。

私たちの組織の目的は、事業開発を通じてイノベーション創出を加速させることです。一般的にイノベーションを生み出すにはダイバーシティ(多様性)に富んだほうがいいという考え方があります。しかし、単純に異なる人材を集めただけでは力は発揮されません。そこにインクルージョン(包括)があって初めてワンチームになり、チームとして機能します。私はそこにこだわりを持っていました。

クロスボーダー準備室のメンバーは、全員が兼務です。所属は別にあって必要に応じてプロジェクトに参加します。勤務地もバラバラで、これまで一度もリアルで会った事が無く、一緒に仕事をしたことがないメンバーが多いです。それをワンチームにして、機能させるためにエンゲージメントに注目するようになりました。

パナソニック株式会社

イノベーション推進部門 イノベーション戦略室

クロスボーダー準備室 責任者

中村雄志氏

――エンゲージメントにはいつから関心を持っていたのでしょうか。

昨年まで駐在していた米国で、ギャラップ社のエンゲージメントに関する調査結果が自分の周囲で話題になっていました。日本企業で「熱意ある社員」は6%であり、調査した139カ国中132位最下位クラスであること、「やる気のない社員」は70%であると報告されていました。エンゲージメントの本当の意味を理解したのは、アトラエの代表取締役CEOである新居佳英さんの講演を視聴したときです。「従業員満足」や「モチベーション」だけでは、必ずしも事業活動の成果を向上させられないという感覚がありました。エンゲージメントとは「働きがい」であり、自分の言葉では「内発的な動機により、自発的、自律的に仕事に取り組んでいる状態」です。エンゲージメントを数値化できるWevoxであれば、チームの状況を可視化できると考えました。

2020年5月頃から、シリコンバレーで一緒に働いている仲間たちに協力してもらいWevoxを試してみて「これは使える」と実感しました。約30個の指標で簡単に計測できて、時系列の変化を見ることもできます。そこで、帰国してこの新設組織の責任者に任命されたときに、本格的に導入することにしたのです。

――クロスボーダー準備室はとてもユニークな組織ですね。

全員兼務で職種も拠点も異なります。海外にいるメンバーもいて、3人は業務委託している社外のベンチャー企業のリーダーたちです。ビジネス、テクノロジー、クリエーティブ、様々な人材を社内外から集めています。組織のミッションに必要なものを持っている人材を集めた完全ジョブ型のチームで、クロスボーダー準備室に関わる個々人の目的も、関わり方も、ボリュームも一人ひとり違います。中には、自己啓発を目的に関わっているメンバーもいます。

こうしたトライアルのチャンスを与え、許容してくれている経営幹部や上長には感謝していますが、目的は事業開発であり、成果を出さなければなりません。そのためにはバーチャルな組織であっても、本当の意味で“ワンチーム”になる必要があります。

――そのためにどのような施策を行ってきたのでしょうか。

最初から施策として体系立てていたわけではありませんが、大事にしていることは3つあります。まずフラットな運営を心掛けました。コミュニケーションをとるためにTeamsなど様々なITツールを活用していますが、DMチャットやEメールは極力減らして、オープンなコミュニティーであることにこだわっています。

もう1つは何でも言いあえる雰囲気をつくることです。心理的な安全性を提供することがミーティングを活発にします。そのために、まずは自分が率先して、モデルケースを行動で体現することを意識しています。例えば、自分のできないことや悩みをメンバーにオープンに相談したり、自分のプライベートの話をしたりと、試行錯誤しています。

3つ目は社内と社外を分けないことです。課題に対して検討をする際は、社内・社外を分けずに必要なメンバーで集まって知恵を出し合えるようにしています。場合によっては、協業先やお客様にも入ってもらい一緒にアイディエーションするときもあります。社内メンバーだけのミーティングは可能な限りなくすようにしています。異なるスキルやキャラクターを持った人材はそろっているので、知恵を出しあえる環境を大事にしています。

――メンバーの方にもお話を伺いたいのですが、皆さんはこの組織に参加してどのようなことを感じているのでしょうか。

戦略担当として立ち上げ当初から関わり、中村が人を大事にしてチームビルドに取り組む姿を見てきました。メンバー一人ひとりと向き合ってエンゲージメントを真剣に考えています。

この組織は一人ひとりの得意分野がはっきりしているので、それを生かして活動全体をデザインしています。安心して能力が発揮できるので、やりがいのある仕事ができています。

最年長のメンバーで、いろいろな経験をしてきました。ここでは言いたいことが言えて、共通の目標に向かって貢献できていることを実感しています。成果を出すことが最優先ですが、みんなよく話を聞いてくれます。

私はデザイン職なのですが、その性質もあってクリエーティブなチームが大好きです。新しいものを生み出すには子どもが砂場で遊ぶような感覚が必要です。このチームはみんなが曖昧さを受け入れて、一人ひとりが自発的に仕事に取り組んでいます。

やることを決めて手分けして進めるだけでは時代の変化に対応できません。そうした危機感も背景にあると思います。

(所属)イノベーション推進部門

イノベーション戦略室

北畠未来氏(戦略企画)

(所属)イノベーション推進部門

テクノロジー本部 事業開発室

田中克洋氏(事業開発)

(所属)イノベーション推進部門

イノベーション戦略室

出向)Shiftall株式会社

大前謙氏(デザイナー)

何といっても活動のペースが早いことに驚きます。目的にどう到達するのかを考え、目の前のことにみんなが意見を出しあっています。意見が違っていても一緒に考えることが大切です。

私はソフトウエアエンジニアですが、大きな会社の社員でもこうしたフリーランス的な働き方が増えてくると思います。

シリコンバレーで取り組んできた事業開発の仕事が続けたくて参加しました。メンバーそれぞれ得意分野が違いますが、逆に見れば自分がその分野では一番なので、自負も芽生えてきます。

私の得意分野はプロトタイプの開発で、ソフトウエアもハードウエアもすべてのプロトタイプの業務が振られてきます。そのおかげで仕事の幅が広がりました。

今年の2月に合流したのですが、初めて参加しても、打ち合わせを含めて業務がこんなに盛り上がるものなのかと驚きました。今までにないアプローチで色々なアイデアが生まれてきます。エンゲージメントの数字も高いのは当然です。このやり方を他の部門にも広めていきたいですね。

(所属)イノベーション推進部門

くらし基盤技術開発センター

蓑田佑紀氏(データサイエンティスト)

(所属)イノベーション推進部門

マニュファクチャリングイノベーション本部

篠原亘氏(システム開発)

(※2021年3月末まで在籍。現在は他事業部門に所属)

(所属)イノベーション推進部門

テクノロジー本部 事業開発室

松尾浩太郎氏(マーケティング)

――Wevoxはどのように利用しているのでしょうか。

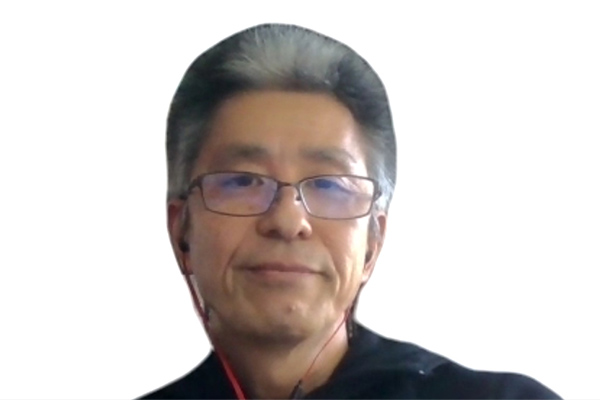

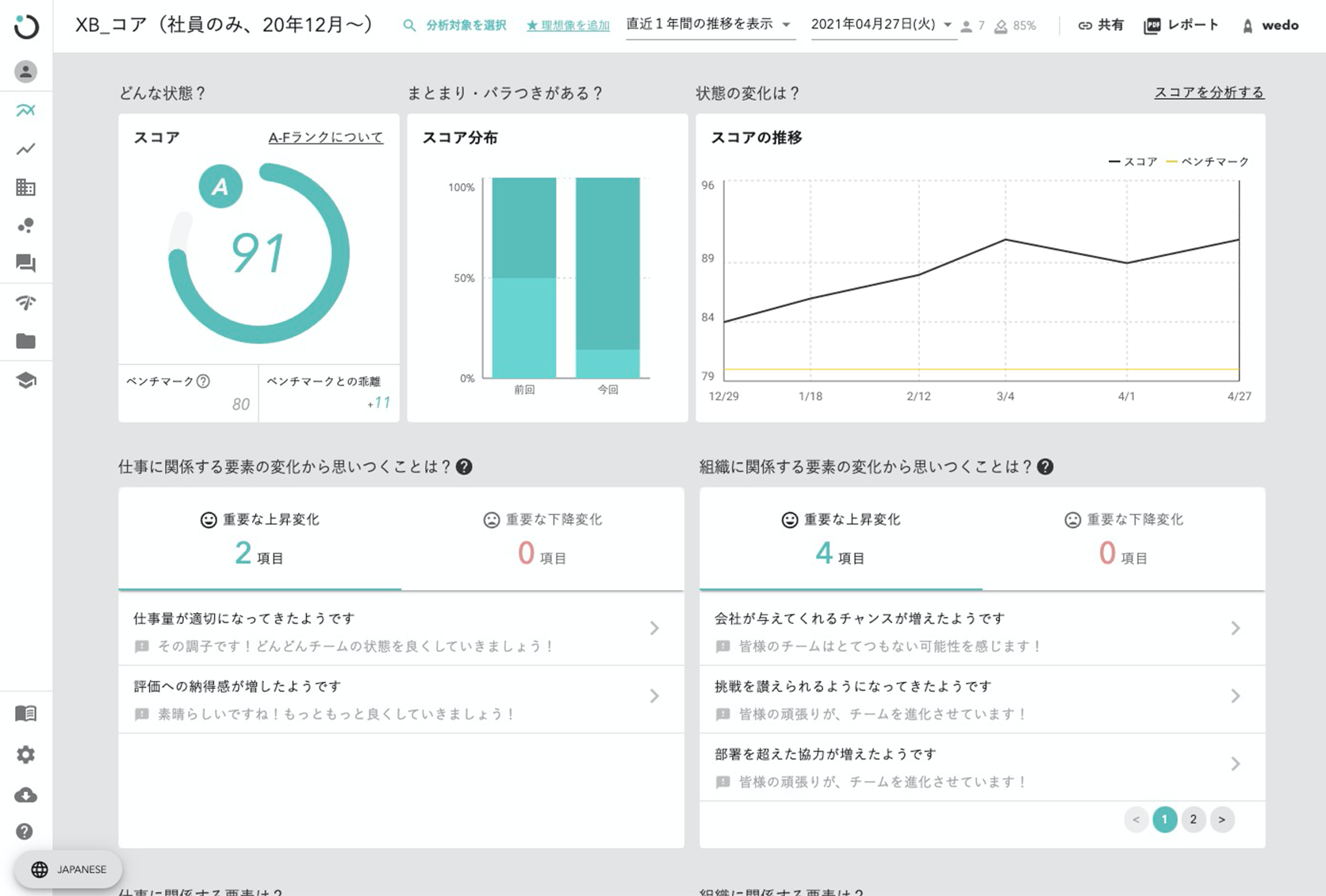

毎月月末にサーベイを実施して、エンゲージメントを可視化しています。メンバーも全体の数値を見ることができます。毎月数値が上下するので、私にとっても自分のチームマネージメントの振り返りをするよいきっかけになっています。

事業成果との相関はまだまだこれからですが、メンバーが認めあってワンチームになり、みんなが「内発的な動機により、自発的、自律的に仕事に取り組んでいる状態」になっていれば、そのときに事業戦略、組織戦略の効果が最大化されると考えています。だからこそ、Wevoxで変化した数値を見て何が要因だったのかを考えることが重要だと思っています。

もしWevoxがなかったら、もっと手探り感が強かったはずですが、今は仮説検証をしながら組織開発に取り組めるので手応えを感じています。数値はもちろん変化しますが、直近の4月末のサーベイは大変高い数値になっています。

Wevoxのサーベイ結果画面

メンバーのエンゲージメントスコアがリアルタイムで把握できる

毎月のサーベイの後に目的に合わせてフィードバックを回収。組織への意見や不満などではなく、「最近購入して良かったものを教えて」などの雑談ネタが増えるような仕掛けもすることでチーム力を高めている。

――どんな組織になることを目指しているのでしょうか。

仕事をする動機はそれぞれ違いますが、一人ひとりが求めていることを提供できるような組織を目指しています。

その結果、エンゲージメントが高くなり、それぞれが仕事を自分事として捉え、自発的に活動するようになります。個人で最適化をしてしまうよりも、チーム全体で補完しあい、チームの能力を最大化する関係になれば、高い成果を得ることができるはずです。

他のより大きな組織でも同じ論理が通用すると考え、イノベーション推進部門のいくつかのチームでもトライアルを始めています。当社の中で、まだ顕在化していないポテンシャルを十分に活かしていくために挑戦を続けているところです。

私が特に応援したいのは、ミドルマネージャーの方々とリーダーの方々です。成熟した事業会社では、組織変革、新規事業開発、デジタルトランスフォーメーションと、難しいチャレンジが山積みです。だからこそ、個人の力に加えて、チームとして個人の力を最大化する組織能力が必要です。エンゲージメントという指標には大きな可能性があります。私たちは、エンゲージメントの指標も活用しながら、チームの可能性を広げ、社会に貢献する事業活動に挑戦していきます。私たちの活動が、同じ想いを持った方々の活動が増えていくことにつながればと思っています。